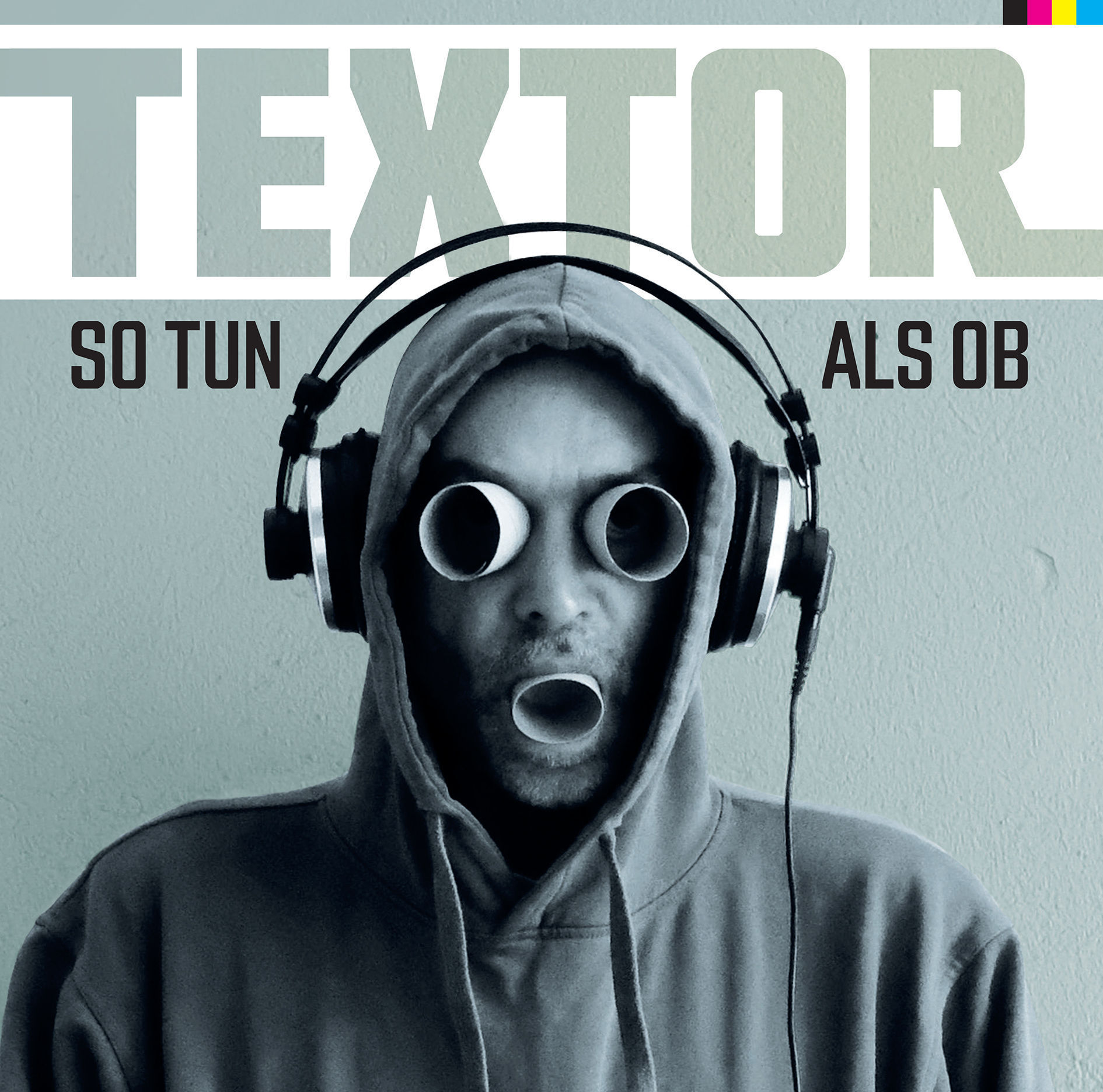

So Tun Als Ob

Die neue LP von Textor. Erscheint am 5. April 2024.

Textor live:

4.5. Hamburg Westwerk

31.5 Ulm, Kradhalle

1.6. Ulm Aegis Café (Lesung)

Die neue LP von Textor. Erscheint am 5. April 2024.

Textor live:

4.5. Hamburg Westwerk

31.5 Ulm, Kradhalle

1.6. Ulm Aegis Café (Lesung)